3月8日(金)に6年生はお祝い給食を食べました。2年生以来の対面式の給食に子どもたちは,とてもよろこんでいました。お世話になった先生方や友達と会話しながら楽しい給食の時間を過ごしました。

3月8日(金)に6年生はお祝い給食を食べました。2年生以来の対面式の給食に子どもたちは,とてもよろこんでいました。お世話になった先生方や友達と会話しながら楽しい給食の時間を過ごしました。

3月5日に、国語の「スーホの白い馬」で学習した馬頭琴の出前授業を、サランモルさんにしていただきました。モンゴルのことについて教えてもらったり、馬頭琴を弾かせてもらったりしました。モンゴルの衣装も着ることができました。とても楽しい時間でした。

3月4日(月)に野間大坊の住職さんから、絵解きの講話を受けました。源頼朝がどのように亡くなったかについて、描かれている絵を示しながら、説明してくれました。児童は、普段は聞くことができないお話を聞けて、とてもよろこんでいました。最後には、中学校でも幸せにくらせるようにお経を唱えていただきました。

2月29日(木)の昼放課に大谷選手から贈られたグローブを使って、4年生の子がキャッチボールを楽しみました。キャッチに苦戦している子もいましたが、次第に上達している姿もありました。

2月29日(木)の3時間目に、野間の山車の見学に出かけました。おくるまほぞん会の方に協力いただき、山車作りへの思いを聞いたり、山車蔵の見学をさせていただいたりしました。子どもたちは熱心に聞いたり、見たりしてメモを取っていました。見学を通して、今まで以上に野間のよさを感じ、大切にしていってくれるといいなと思います。

2月22日(木)の音楽の授業で卒業式で歌う「旅立ちの日に」の練習をしました。3年生の小栗先生に来てもらって,合唱の時の呼吸の仕方や歌詞の意味を考えた歌い方を学びました。45分という短い時間でしたが,とても上達しました。

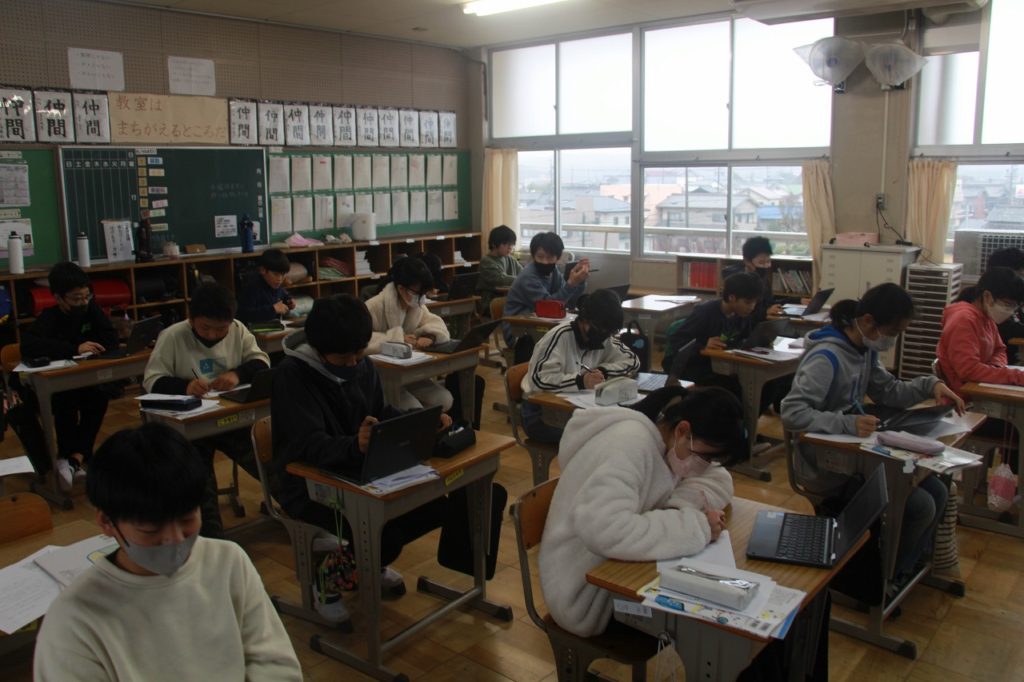

2月21日(水)に家庭科のまとめの授業をしました。子どもたちは、教科書を見ながら問題を作り,お互いに出し合いました。問題を解くときに,「これなんだっけな。」や「これテストに出たやつ」などの声があがり.楽しく復習をしました。

2月16日(金)、たくさんの地域の方がお囃子の体験をさせてくださいました。たいこをたたかせてもらったり、笛を吹かせてもらったりしました。「お囃子を習いたい!」と嬉しそうにしている子がたくさんいました。子どもたちには大切に受け継がれてきた伝統をつないでいってほしいです。

2月15日(木)に令和6年度前期児童会選挙を行いました。立候補者は、学校をよくするための企画をみんなの前で演説しました。どの児童も堂々としたすばらしい演説でした。聞いている人もとても真剣に聞いていました。

2月13日(火)の1時間目に、理科の学習で4年生が木の観察をしました。校庭にある木から一つを選び、「自分の木」として1学期から季節ごとに観察しています。観察した様子はタブレットでカードにしてまとめました。新しい芽を見つけた児童もおり、今後、一年間の変化をまとめていきたいと思います。